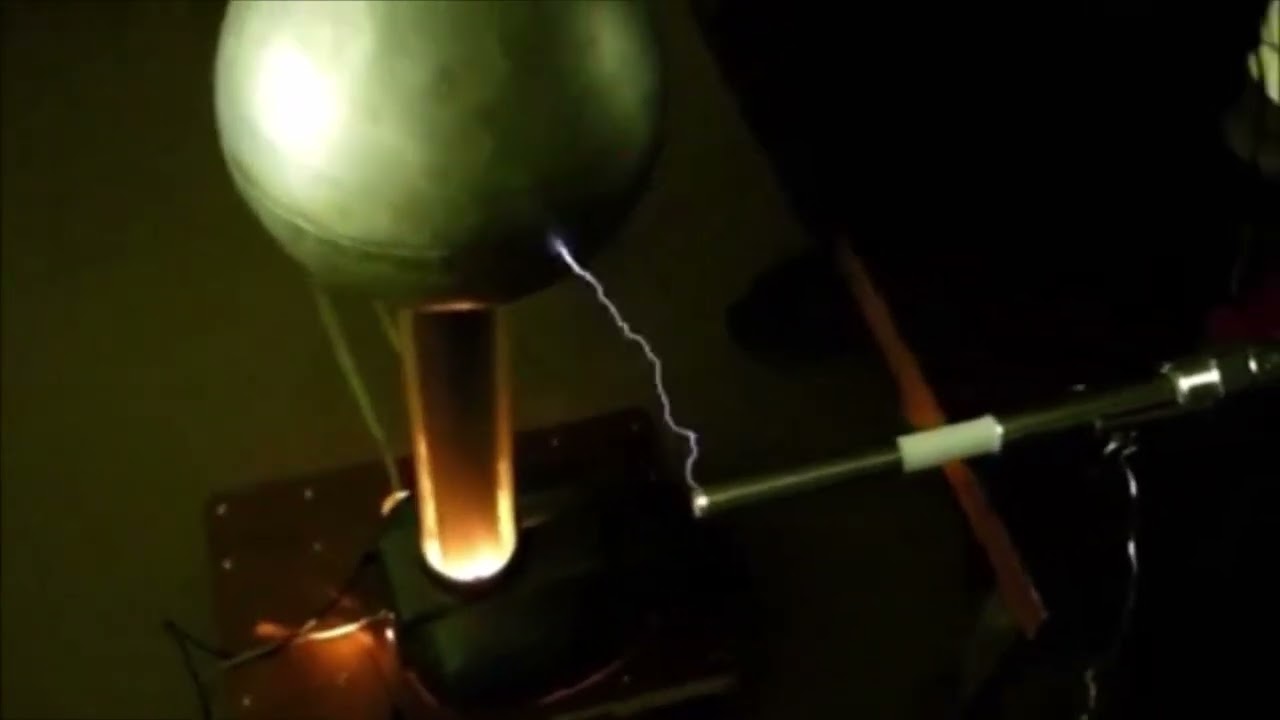

静電気放電 ESD(Electro-Static Discharge)とは、帯電した静電気が放電する現象である。 物質や人体は、摩擦、誘導、剥離、接触により電荷を帯びる(帯電する)。帯電するには2つの物体が必要であり、正電荷に帯電する側と負電荷に帯電する側に分かれ両者間には電界が発生する。 また両者間には必ず空間など電気的に絶縁する部分が存在する。すなわちコンデンサと同じような状況(寄生容量)に電荷がチャージされている状態が帯電であり、一般に静電気と呼ばれる。 静電容量を超えて充電されると、絶縁を破壊して放電が発生する。 例えば、雲が正電荷に帯電し、大地が負電荷に帯電して、空気という絶縁を破壊する静電気放電が落雷である。絶縁体である靴を履き、身体が正電荷に帯電しているときに、負電荷に帯電したドアノブにマイクロギャップまで接近した際に放電する現象が、いわゆる静電気と呼ばれている現象である。帯電は自然放電により中和されることもあるが、乾燥している状態などではかなり長期間維持することもある。冬季にトラブルが多いのはこの為である。

電子回路や電子機器を設計する際、出来る限りESDが発生しない(帯電しない)ように対策が取られる。これはEMC対策とも呼ばれ、電子部品の中、電子基板のパターン、あるいは機器構成パーツ(筐体やフレームなど)に孤立導体部分を作らないことが重要になる。筐体やフレーム、あるいは電磁遮蔽した部分を機能接地することで帯電した電荷は大地に逃げる(中和される)。また筐体やフレームが十分に大きく気中へ自然放電できる場合は、機能接地をしなくとも中和することができる。

ESDは電子機器や部品を誤動作させ、ダメージを与え破壊する。さらに放電する際の高熱で焼損を引き起こすこともある。ESDはEMIの発生源にもなる為に、特に電子回路では対策が必要である。また、ESDは、火災や爆発など重大な事故を引き起こす為、安全管理上も十分な対策が必要である。

ESDモデル

帯電は物体間の距離、湿度、面積、形状など様々な要因で条件が異なり、放電現象を含めて定量化することが困難である。 ESDモデルとは、ESD耐性を試験する為に、コンデンサや抵抗で等価回路を作り特定の電圧を印加して帯電させ、それを一定条件下で放電するという模擬実験で使用されるモデルである。

- HBM人体モデル(Human Body Model)とは、人体が帯電し、放電する場合を想定したESDモデルである。絶縁性の高い靴を履いている場合、人体と大地間の静電容量は100pFから200pF程度とされている。EMCテストはコンデンサを用いた等価回路を使用する。

- CDMデバイス帯電モデル(Charge Device Model/CDM)とは、デバイス自身が帯電して放電する場合を想定したESDモデルである。

- MMマシンモデル(Machine Model/MM)とは、機械や装置が帯電し放電した場合を想定したESDモデルである。

近年のESD研究

ESD現象はまだ完全に解明されているものではなく、現実的なトラブルとして電子部品・電子回路で発生しているESD、あるいは装置、システムで発生しているESDはすでに知られている物理理論では説明が難しいケースが発生している。例えばCDEは上記3つのモデルには当てはまらない事象であるとされている。

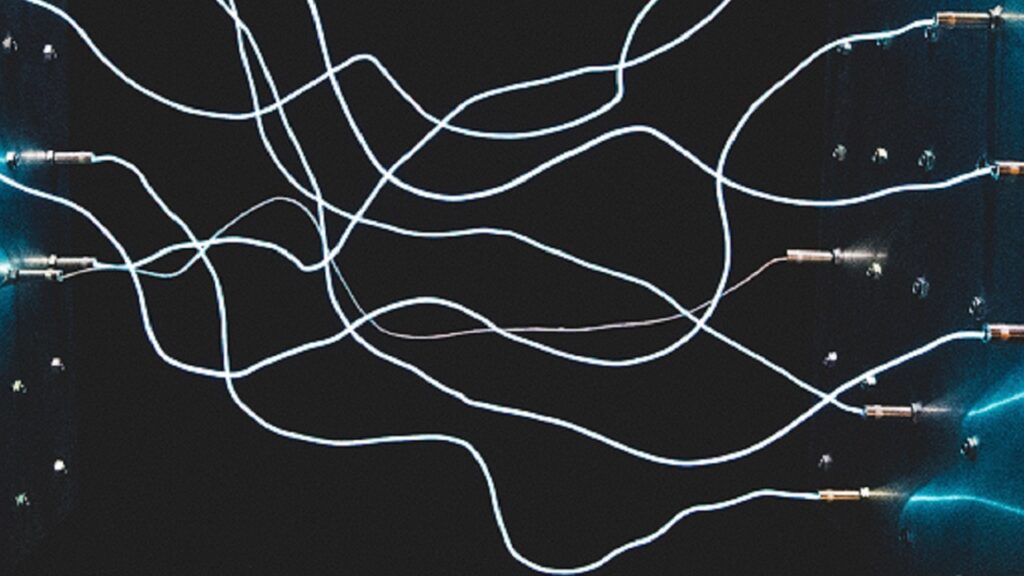

- CDEケーブル放電イベント(Cable discharge events)とは、電線がEMIより誘導を受けて帯電し放電するESD事象である。長いケーブルの寄生容量に帯電するESDトラブルは、LANケーブル、USBケーブルなどの信号線路の他、インバーターやPWM制御でEMIが放出される電力・動力線路でも大きなトラブル要因となっている。

注・出典