画用紙(がようし、英: drawing paper)とは、図画の支持体に用いられる厚手の洋紙である。白無地が一般的であるが、着色紙で作られた色画用紙(いろがようし、英: construction paper)もある。カード類やペーパークラフトなどの工作・手芸の材料にも使われる。

歴史

文献上ヨーロッパにおいて画用紙(drawing paper)の語が現れるのは18世紀末であるが、それ以前から図画に紙は使われていた。麻ぼろなどを原料とする製紙技術が中国から西周りにヨーロッパへ伝わるのは11世紀頃であるが、それ以前から存在する羊皮紙と比べ水分との相性が良く、淡彩のような絵画技法も紙によって成立する。画用紙を含む洋紙の製法は、イタリアのファブリアーノにおける膠サイズの発明(13世紀)、イギリスのジェームス・ワットマンによる均質な地合の網目紙の発明(1757年頃)、抄紙機や木材パルプ、ロジンサイズによる量産化(19世紀)、中性サイズによる中性紙化(1950年代-)といった技術的変遷を経て現代の形になるが、高級品では現代も伝統的な製法がとられることがある。日本における洋紙の国産化は明治以降になるが、それ以前にも和紙が輸出されレンブラントらが版画用紙として用いていた。

着色紙は15世紀頃には図画に使われており、原料ぼろの残留インディゴ色素を含んだVenetian blue paper(伊: carta azzurra)と呼ばれる青い紙がヴェネツィアで製造され、ヴェネツィア派の画家や影響を受けたアルブレヒト・デューラーらがキアロスクーロ素描に用いた。青の他にも夾雑物により黄色や灰色がかった紙が存在し、これらはパステル画家やターナーのような水彩画家に使われている。現代の華やかな色画用紙に近いものが作られるのは、合成染料が発明される19世紀以後であり、折しもフリードリヒ・フレーベルによって提唱された幼稚園創設の世界的波及を契機に、そこで使われる教材(恩物とその発展形)として安価な機械パルプ製の学童用色画用紙が作られるようになった。

特徴

良質なものほど化学パルプ(セルロース純度が高い)の比率が高く、中性紙として、経年保存性に配慮して作られる。印刷用紙では平滑性が求められるが、画用紙では(ケント紙など一部の紙種を除いて)逆に適度な紙肌の凹凸が施される。また消しゴム修正や水性画材への耐性のため、表面の強度、消しやすさ、毛羽立ちにくさが求められる。鉛筆デッサンなどに適する一般的な画用紙は画学紙(ががくし)とも呼ばれる。海外での類似紙種にはカートリッジ紙がある。

ケント紙は平滑な画用紙で、製図やイラストレーション、名刺等に使用される。硬筆やインクとの相性が良く、にじみにくさと吸収性を持つ。ケント紙の名はかつてイギリスのケント州から輸入されていたことに由来するが、日本でのみ通用する呼称である。国産品は1918年に日本海軍用の海図用紙として三菱製紙で製造されたものを始まりとする。海外での類似紙種にはブリストルボードがある。

水彩画に適した水彩紙は特に厚さがあり、にじみ止めであるサイズ処理が強く施される。様々な細目・中目・荒目の紙肌を持ち、荒い紙肌ほど吸収性が強い。高級品では伝統的な製法に倣い、セルロース純度が元来高く繊維が強靭なコットン繊維(現代では稀であるがコットンぼろも)が用いられ、手漉きに近いモールドメイド(円網抄紙機を低速に用いるが詳細は企業秘密による)と呼ばれる抄紙法がとられ、膠(ゼラチン)による表面サイズが施される。現代の水彩紙の特徴は18世紀後半にイギリスのジェームス・ワットマンによって製造されたものを始まりとする。

木炭画に適した木炭紙は簀の目の透かし地合を持ち、表面が粗く強靭でやや軽量に作られる。木炭紙としても使われるポピュラーな簀の目紙の紙種にはアングル紙があり、フランスの製紙所アルシュがドミニク・アングルと共同開発し、1869年に製造された『Ingres d'ARCHES MBM』を始まりとする。

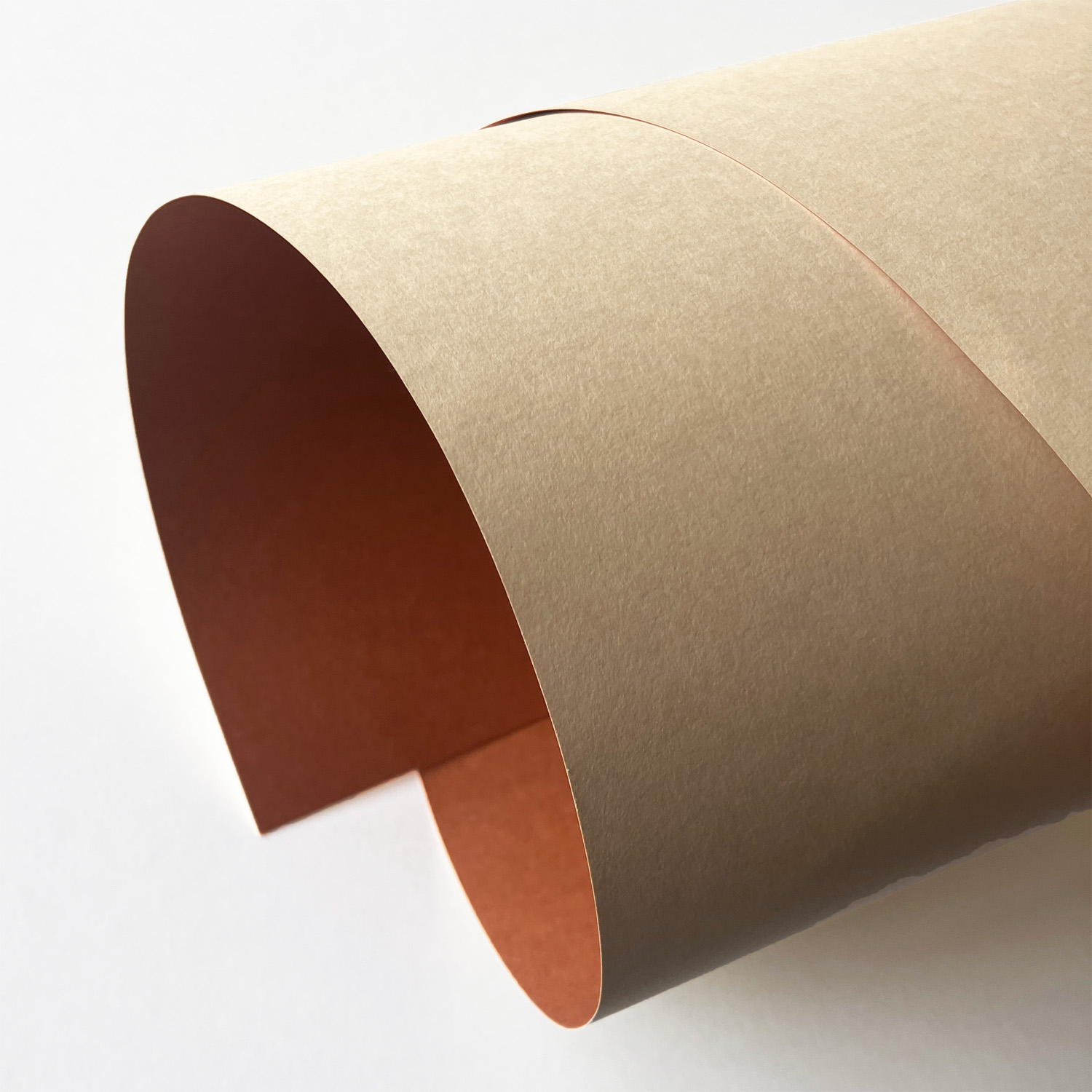

パステル画に適したパステル紙には布目状の紙肌を持つものや、砂などで研磨性の表面加工を施した専用紙があるほか、木炭紙も利用される。パステル画では着色紙がよく使われ、織物のラシャに似た風合いを持つ色画用紙であるラシャ紙も古くから使われる。

形状

画用紙は冊子状のスケッチブックや板状のシート、筒状に巻いたロールなどの形状で市販される。スケッチブックにはスパイラル・リング綴じのものと天糊綴じのものがあり、特に水彩画向けのものでは水分による変形を抑えるよう四方を糊で固めたものがある。また図画用の紙を丈夫な板紙に張り込んだイラストレーションボードがある。

紙のサイズは四六判やA列・B列など印刷用紙と共通するものや、F0号などキャンバス準拠のもの、はがきサイズなどがある。「四つ切」や「八つ切」はふつう全判をその枚数に断裁したサイズであり、全判のサイズによって異なる。慣習的に海外製の水彩紙には22 × 30 in(欧米でのインペリアル判相当、または560 × 760 mm、フランスでのジェズ判相当)がよく使われ、木炭紙には日本で木炭紙判とも呼ばれる500 × 650 mm(フランスでのレザン判相当)がよく使われる。

紙の厚さはふつう重量で示され、1平方メートルあたりの重さであるメートル坪量(g/m2またはgsm)、または全判1000枚(1連)の重さである連量(kg)で表される。例えば四六全判は約0.86m2であるので、四六判の連量100kgは坪量約116g/m2に相当する。

適する画材

- 鉛筆、色鉛筆、木炭、コンテ、パステル、クレヨンなど固形描画材

- ペン、墨などインク類

- 水彩絵具、アクリル絵具など水性絵具

一般の画用紙は専用の水彩紙より水分に弱く、変形を抑えるために水張りもおこなわれる。

油絵具は含まれる脂肪酸が紙繊維を劣化させたり、硬化に追従できず紙が割れてしまうことがあり、直接の使用には適さないが、特に厚手で良質な紙に絶縁・地塗りを施すことで適切に使用できるとされる。下地処理済みの油彩用紙や紙製のキャンバスボードも存在する。

脚注

参考文献

- 支持体, 造形ファイル, 武蔵野美術大学, 2015年2月14日閲覧.

- 画用紙, 造形ファイル, 武蔵野美術大学, 2015年2月14日閲覧.

- ケント紙, 造形ファイル, 武蔵野美術大学, 2015年11月7日閲覧.

- 水彩紙, 造形ファイル, 武蔵野美術大学, 2015年11月7日閲覧.

- 木炭紙, 造形ファイル, 武蔵野美術大学, 2015年11月7日閲覧.

- スケッチブック, 造形ファイル, 武蔵野美術大学, 2015年11月7日閲覧.

- イラストレーションボード, 造形ファイル, 武蔵野美術大学, 2015年11月7日閲覧.

- キャンバスボード, 造形ファイル, 武蔵野美術大学, 2015年11月7日閲覧.

- 画材の救急箱 基底材の種類 01.水彩画の紙, 絵を描く.com, 全日本画材協議会, 2015年11月7日閲覧.

- 王子製紙株式会社販売部, 成田潔英編, 紙業提要, 丸善, 1938年.

- Thea Burns, et al., 4. Support Problems, Paper Conservation Catalog, American Institute for Conservation Book and Paper Group, 1990.

- Matt T. Roberts, Don Etherington, Bookbinding and the Conservation of books; A Dictionary of Descriptive Terminology, Library of Congress, 1982.

- Art & Architecture Thesaurus, Getty Research Institute.

関連項目

- 模造紙、自由帳

- 原稿用紙#漫画における原稿用紙

- 色紙

外部リンク

- Mould Made Paper Production - Produzione carta macchina in tondo - YouTube - 水彩紙の抄紙工程の解説映像(約4分、イタリア ファブリアーノ社)(英語)